viernes, 2 de junio de 2023

Contra los aciagos encantadores

domingo, 30 de abril de 2023

Paisaje con estatuas en un parque. II.

Figuras en arabesco sobre los muros, los techos, en las carpetas de grabados... Llegado en 1706 a París desde su remoto Valenciennes natal, el joven Antoine Watteau, unido a la colonia de pintores flamencos de Saint Germain des Prés, habría de pasar varios años dedicado a la copia de otros cuadros al principio; a la elaboración de frescos con grutescos para diversos palacios de la ciudad; a la creciente demanda de dibujos para los grabadores de la época, que estos le solicitaban con un interés renovado, debido a la calidad de los mismos. "Pintaba - nos describe una biografía- comisionado arabescos para llenar los paneles en hoteles y salones, chinoserías, y figuras galantes o escenas de la comedia del arte a demanda de los grabadores".

Entre los frescos que elabora en estos años, en colaboración con el pintor Claude Audran, figuraban los del Chateau de Montmorency, que había adquirido el mecenas Pierre Crozat. Curiosamente el castillo, cercano a París, sería uno de los pocos lugares reconocibles en una tela posterior de Watteau, "La perspective", en el que figura al fondo de una rotonda en un parque idealizado. La logia en primer término sería a su vez la residencia campestre de Charles le Brun, que asimismo adquiere el financiero en 1704. Watteau había decorado también la residencia parisina de aquél, con unos paneles con el tema de "Las cuatro Estaciones".

En los paneles Watteau reproduce el conocido tema del grutesco. Una decoración en espirales sobre el muro, sin perspectiva ni profundidad, desarrollada a partir del redescubrimiento de los frescos de las grotte de la Domus Aurea en Roma en el siglo XV. Frente a la difusión de los mismos en el siglo, Vasari los había definido un tanto críticamente como: "Una clase de pintura libre y divertida inventada en la Antigüedad para decorar los muros donde únicamente se podían situar formas suspendidas en el aire".

Atlantes, ninfas, silenos, hermas, acantos. Cornucopias y guirnaldas. Quimeras, mascarones y bucráneos. Bichas, putti y centauros, faunos con pies de cabra y caduceos encontrados forman el dibujo de esta representación abigarrada sobre los muros, que evita en todo momento el vacío. Sobre la cual, quizá, tiene lugar una escena más reconocible- normalmente báquica. Es, en definición de un historiador, "un mundo vertical, sin espesor y sin peso". Su lugar no es la historia. Sino un mundo fantástico, que se encuentra detrás. (Alguien aludió al mundo anterior a la expulsión del Edén, en relación a ella). En el desarrollo de esta antigua decoración en los muros de los palacios André Chastel habría hablado de "las leyes sobre las que se apoyaba - y se apoya aún- el encanto que provoca: la negación del espacio y la fusión de los elementos, la ingravidez de las formas y la insolente proliferación de híbridos".

En su minucioso ensayo sobre el "grotesco", el historiador francés deslizará al final una inquietante reflexión, sin respuesta:

"¿Y si nos encontráramos ante jeroglíficos con un mensaje cifrado oculto entre los arabescos y bajo estas figuras encantadoras, al modo de los pitagóricos?". Para aludir más adelante a: "Ese secreto que instintivamente se les atribuye". (De los frescos de Watteau, de sus compañeros, a veces se alude a ellos también como "arabescos" y "chinoserias" por los motivos y el repertorio utilizados, precursores de la extensión del orientalismo después de la Revolución francesa).

Las figuras híbridas y los arabescos florales se despliegan sobre un espacio plano, ilusorio. No pertenecen a ningún acontecimiento ni a ninguna escena situada en la historia. Su repertorio imaginario se relaciona sin embargo siempre con un momento arcaico de la mitología y la leyenda. Es un mundo selvático, un tanto monstruoso, de dioses, ninfas y faunos que vagan por una floresta anterior a la historia.

______________________________________________________________________________

Los primeros visitantes de las grutas subterráneas del palacio de Nerón, la Domus Aurea, hubieron de contemplar los frescos que el encierro había conservado entre las sombras, con unas antorchas que apenas iluminaban los techos y el arriscado paso de una estancia a otra por medio de huecos excavados en la pared. La oscuridad aumentaba la sensación de lo ancestral, un a modo de secreto - que se quería descifrar- que el silencio y la penumbra habían guardado hasta entonces.

Vasari cuenta del deslumbramiento inicial con que artistas como Rafael, o su discípulo Giovanni da Udine, hubieron de recoger en sus tempranos atisbos de una pintura perteneciente a la añorada Antigüedad, que entonces descubrían por primera vez:

"Cuando Rafael fue llevado a verlas, y Giovanni acudió junto a él, fueron golpeados por el asombro: tanto era el frescor, la belleza y la excelencia de aquellas obras...(...) Estos grotescos habían sido ejecutados con tanto disegno, con fantasías tan variadas y tan bizarras, con ornamentos de delicado estuco divididos por campos de color, y con las pequeñas escenas tan placenteras y bellas: se introdujeron profundamente en el corazón y la mente de Giovanni...". Tiempo después, nos recuerda la historia, Rafael que había utilizado los motivos del grottesche de forma accesoria en algunas de sus obras, llevaría a cabo la decoración de la Stuffetta del cardenal Bibbiena primero; de la gran Logia después, en la que los temas procedentes de la Domus Aurea ocupaban un lugar principal.

Alguien, en la historia de la expansión de las fantasías romanas en el estilo del Renacimiento, recordaría la constante tentación de desciframiento de los emblemas por parte del humanismo. A partir por ejemplo de la traducción de la Hyeroglyphika de Horapolo en 1419. O la edición veneciana del Hypterotomachia Poliphili de Francesco Colonna en 1467; la de los Emblemata de Andrea Alciato en 1531... En esta pasión por un desciframiento de las imágenes alegóricas el duque Cósimo de Medici había aplazado la traducción de las obras de Platón tras el redescubrimiento del Corpus Hermeticum, del legendario Hermes Trismegisto, que traduce primeramente Marsilio Ficino en 1471.

El mismo crítico - Michael Squire- que analiza la obra vaticana de Rafael comentaría, en torno a los frescos de Filippino Lippi en Santa Maria sopra Minerva, que utilizaban estos mismos motivos:

"Si eran absurdas entidades visuales, ellas también encarnaban la promesa de un (futuro) desciframiento emblemático".

_____________________________________________________________________________

Estatuas que surgen en los jardines de Watteau, en sus escenas galantes. Mudas, su presencia alude de nuevo a un tiempo ajeno a la historia. Su repertorio es con frecuencia el de los dioses ancestrales, aquellos de algún modo anteriores a la urbanización del Olimpo, a su ordenamiento.

La escena galante se desarrolla a su alrededor, y relata un mínimo acontecimiento: balada, danza o conversación. Las figuras de piedra permanecen inmóviles, un tanto ausentes de lo que - apenas- sucede. Una sonrisa irónica en muchos casos envuelve el silencio de los sátiros. Sobre los plintos que representan a Sileno, - o a Silvano en la mitología romana, el sátiro con orejas y pies de caballo- el crítico Calvin Seerveld comentará: "Ellos retienen sus grandes orejas equinas y una sonrisa confiada porque en sus días han sondeado las profundidades del amor y la vida; lo conocen todo". Inmóviles al fondo de la escena, nombran un paisaje anterior a las ciudades.

En el grabado "Les enfants de Momo" (c.1708) Watteau habrá representado a un grupo de putti y figuras festivas en torno a una fuente, y alrededor de un dios menor, como era Momo, semidios del sarcasmo y la sátira, que en algún momento es expulsado del Olimpo por sus burlas. Se le representaba a menudo con una máscara, que ocultaba su burla, o con un cetro grotesco.

En una descripción se nos describe cómo: "Les enfants de Momo se centra en un grupo de putti jugando alrededor de una fuente adornada con delfines. En la parte superior una cabeza femenina contempla la escena abajo desde el centro de un pabellón estelar abierto como un parasol. El grabado incorpora elementos arquitectónicos flotantes, paños, cariátides que emergen desde la fronda y hermas de sátiros, todo dentro de un diseño floral".

El mismo Seerveld comentará: "Las cuatro espectrales columnas de silenos (...) el grupo inmóvil aparece como una compañía de esfinges, la enigmática sabiduría de los siglos, y agrupan una calma votiva sobre la escena". Otro historiador, Jean Louis Schefer, había hablado de: "La edad órfica del mundo". El orfismo, se nos recordaba en otro lugar, se refería siempre a dioses errantes, que no se detenían en las ciudades y vagaban sin cesar por bosques y montañas, situándose sus centros de culto en los lugares más remotos.

______________________________________________________________________

La historiadora Jane Ellen Harrison nos recuerda que en sus orígenes el dios Hermes en las representaciones más antiguas era una piedra, simplemente. Era una herma - una figura de caliza sin desbastar. Esta herma antropomorfa sustentaría siglos más adelante palacios, cortiles, pórticos sobre una balaustrada.

"Se le adoraba como una herma, esto es, como un burdo bloque o poste, al que más adelante le fue colocada una cabeza encima". Pausanias en algún lugar de su Descripción de Grecia afirmaba que en Beocia había un antiguo santuario de las Gracias. Sus imágenes eran "piedras que habían caído del cielo". Del propio Eros - relacionado en alguna parte con Hermes por el historiador Karl Kerenyi- se dice que: "En Tespias disponía de un arcaico monumento de culto: una tosca piedra similar a las hermas fálicas, si bien estas ya mostraban un nivel muy diferenciado".

En Acaya, al extremo del golfo de Corinto, el historiador Pausanias vio en el ágora una figura de Hermes Agoreo, -"el del mercado":

"En medio del ágora hay una imagen de Hermes hecha de piedra y con barba. En pie sobre la misma tierra es de forma cuadrangular y de pequeño tamaño. Se llama Agoreo y en él hay un oráculo". De una estatua de Heracles comentaba a su vez que no estaba trabajada: "Es una piedra en bruto como en los viejos tiempos". Pero en otros lugares de la Hélade las piedras, que reciben un culto vago, aún no tienen nombre y son veneradas como tales. Colocadas en las encrucijadas las hermas son el símbolo de alguien fallecido a su vez, y como tales velan por los límites: los linderos. En su forma más antigua - un montón de piedras en un cruce- los viajeros al pasar añaden en ocasiones alguna piedra al montón, que sigue teniendo una función protectora de los caminos, siempre azarosos. En otras, son los lugareños los que colocan una ofrenda de higos bajo la misma, veneración del dios apenas simbolizado - Hermes, en general- pero también como ayuda a los viajeros. Por otra parte, en la región del Lazio Terminus es un nombre que designa tanto a los hitos que delimitan los terrenos como al dios que protege estos límites, emparentado vagamente con Silvano - la versión romana de Sileno, vagabundo y espíritu tutelar de los campos y los bosques. "En su origen la imagen de Término consistía en un pedrusco cualquiera. Después se representó con un pilar que tenía encima una cabeza humana".

O su relación, piedra original, con el omphalos - centro del mundo. "Lo que los habitantes de Delfos- escribía Pausanias- llaman omphalos es de piedra blanca, y se considera que está en el centro de la tierra".

___________________________________________________________________

Figura de la inmovilidad por excelencia, el titán Atlas representará el modelo ideal de esta figura de piedra, sin movimiento pero siempre en tensión, que soporta sobre sus hombros el peso del mundo. Se extienden en la arquitectura desde el tratado de Vitruvio, junto a sus equivalentes femeninos, las cariátides. El tratadista romano ya había aludido a Hesíodo en su descripción de aquellos soportes ciclópeos:

"Bajo una potente coerción, en los límites del mundo, frente a las Hespérides de sonoro canto, sostiene el vasto Cielo, en pie, con cabeza y brazos infatigables: es la suerte que le ha impartido el prudente Zeus". Curiosamente esta noción de Atlas como soporte del mundo, en un lugar apartado y apenas accesible, es la que efectúa Plinio el Viejo en torno a la montaña del Atlas, de la que dice "Los espacios hasta él son inmensos e inseguros". La región, descrita por él en su Descripción y dimensiones de las Mauretanias, contempla este monte del nombre del titán, que, se dice," se eleva hasta el cielo en medio de las arenas".

Atlas pertenece al mundo de los dioses arcaicos. Aquellos que son derrotados en la Titanomaquia por los olímpicos. En su pervivencia inmóvil hay sin embargo, como sucede con estos dioses remotos, un eco de una antigua sabiduría, que recoge Homero en su Odisea, cuando alude a "Un espíritu maligno" que, no obstante, "conoce del mar entero los abismos y, por sí solo, vela por las altas columnas que guardan, apartado de la tierra, el cielo".

__________________________________________________________________

Quizás sea el poeta John Keats, en su melancólico y a la vez jubiloso poema The Lamia, (escrito en 1819 y localizado en una Creta inédita), quien mejor acierta a señalar esta nostalgia por una época anterior a la urbanización de los montes, el bosque y las islas; a la ordenación de un paisaje que era impredecible y remoto. Y cargado de augurios:

Antes de que la estirpe de las hadas

expulsara a las Ninfas y a los sátiros

de los felices bosques, mucho antes

de que la reluciente corona de Oberón

y su cetro y su capa, abrochada con gemas

de rocío, ahuyentaran a Dríades y a Faunos

de los verdes juncales, de los prados

tapizados de prímulas y de las espesuras (...)

El poeta inglés había recogido esta figura inquietante, la Lamia, se decía que de la tradición de "La novia de Corinto", que aparecía en la Vida de Apolonio de Tiana, supuesta biografía del inquietante filósofo neopitagórico Apolonio escrita por Filóstrato hacia el a. 217 en la corte siria. Surgida de una antigua mitología la figura de la lamia estaba compuesta por un torso y un rostro de mujer sobre el cuerpo de una serpiente. Su aparición en los relatos suponía la promesa de un amor fatal, y la de una belleza letal que terminaba por devorar a sus objetos.

_________________________________________________________

El bosque, la selva animada... Sobre los ardores del mediodía en la arisca región de la Arcadia, se nos dice, sus lugares estaban animados a veces por un cortejo báquico que los recorría, distante y en raras ocasiones percibido, de silenos y bacantes agitadas, que acompañaban el paso de un dios agreste, como era Dioniso. "Otros grupos de ninfas como las Náyades, las ninfas Bromias o las Táides danzan y recorren las montañas en compañía de Dioniso, en el mito y en el rito, comportándose como bacantes míticas y como ménades reales", nos recuerda un estudio sobre el dios y su cortejo agreste. En otros lugares el dios que preside el cortejo es Pan, el dios de patas y cuernos de cabra. De éste, que en su origen pertenece únicamente a la agreste región montañosa, se nos advierte: "Es un dios que obedece a sus instintos y que se imagina habitando riscos en lugar de ciudades, un dios cuya parte animal predomina".

Los viajeros temen a veces recorrer la región bajo el mediodía. Ninfas, dríades, náyades, permanecen mientras tanto en los parajes de la sombra. O del agua. Protegiendo a veces unas fuentes, - o unos robles en el caso de las dríades- cargadas de un simbolismo antiguo que en ocasiones se acompañan del don de la adivinación. Las ninfas - como señalará Roberto Calasso en su artículo sobre la destrucción de la Fuente Castalia- se relacionan con el agua, la sombra, la humedad cargada de vida en general.

En su tratado "De fluviis", atribuido a Plutarco, éste habría elaborado una extensa relación de historias sobre ninfas y ríos. Allí se decía que: "La ninfa Calauria se unió a Indo y concibió un hijo al que llamaron Ganges. En sus orillas, otra ninfa, Anaxibia, fue perseguida por Helios (...) se ocultó aprisa en el bosque de Ártemis Ortia, y tras ella toda pisada quedó borrada".

Bocaccio en su Genealogía de los dioses paganos habría definido, simplemente: "Ninfas es el nombre genérico de algunas humedades". Esquivas y en constante huida las ninfas - como las describe un estudio sobre el "Lamento della ninfa", el conocido madrigal de Claudio Monteverdi- "Saben de diosas, saben de dioses, saben de infinitos mundos que están en lo finito del mundo".

Así, en un recinto fluvial, tendría lugar el enfrentamiento entre Apolo - el dios civilizador, como a veces se le denomina- y la serpiente Pitón, hija de la Tierra, que guardaba con su sombra el agua de la fuente Castalia, de cuyas grietas manaba una sabiduría profética. Esta sabiduría provenía de la ancestral Temis, la tierra. Vencida por el dios, la ocultación de la monstruosa sierpe Pitón daría lugar al nuevo oráculo, que otros sitúan en la desértica Delfos, junto al monte Parnaso. Una nueva referencia de Pausanias nos cuenta que: "En los tiempos más remotos ya se creía que el oráculo pertenecía a Gea quien nombró a Dafnis, una ninfa del bosque, como profetisa".

Eurípides, en su Ifigenia en Táuride, describía: "En este lugar, la serpiente de matizado dorso, de color vinoso, broncínea bajo la sombra del apretado laurel y prodigio monstruoso de la tierra, protege el oráculo ctonio (...) ocupando un palacio que es el centro de la Tierra". En las versiones más antiguas el dragón Pitón era aún una hembra. Su mundo es todavía el de "un saber líquido, fluido, al cual el dios le impondrá su metro", comentará el italiano Calasso. Otra tradición habla de las ninfas como poseedoras de esta sabiduría agorera que pertenece al mundo de los primeros dioses, errantes aún.

"Las ninfas, en efecto, en su acción de raptoras, son asimiladas por antigua tradición, todavía testimoniada en el folklore moderno, a un torbellino". Su cercanía, su encuentro, está peligrosamente cercano a la locura, la manía dionisíaca. (Y la ninfolepsia se define como "El delirio de haber visto a las ninfas, la irrefrenable melancolía de los bosques y las aguas, el negarse a regresar a lo anterior"). Una tumba antigua de una niña, recordaba Mircea Eliade, al sur de la Hélade figuraba aún con la inscripción: Niña amable: por ser agradable, fui capturada por las Náyades, no por la muerte.

Pero, en la melancólica reflexión posterior de Paracelso, - cuyo "Libro de las ninfas, los Silfos, los Pigmeos, Salamandras..." sería leído profusamente - se nos indica, las ninfas son también mortales. (Después de una clasificación que las nombra como Oceánides - ninfas del océano- Nereidas - hijas de Nereo-, Potámides - de los ríos- , Náyades - del agua dulce-, Lampades - de los ríos infernales- Oréades -de las montañas- y Dríades - de los árboles). El alquimista suizo nos advierte:

"(Obras de Dios) conocen la pestilencia, la fiebre, la pleuresía y todas las demás enfermedades del cielo, al igual que nosotros".

Otra antigua tradición griega aludía a su presencia en un determinado lugar: fuente, gruta, lago o arboleda. Cuando estos desaparecían, con ellos morían las deidades asociadas al lugar. Paracelso, y con él, los que leyeron atentamente su tratado, - el Libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y los demás espíritus, entre ellos Goethe, que siempre reconoció su influencia- no había hecho sino continuar, de un modo un tanto dramático, con la definición tradicional de aquéllas, tal como aparecía, desde el principio, en la Teogonía de Hesíodo:

"No son seres humanos ni inmortales; viven mucho, se alimentan de ambrosía y bailan sus rondas con los dioses. Los Silenos y Hermes practican con ellas el juego amoroso en los recovecos de sus amables grutas (...) Pero si por voluntad del destino les llega la muerte, primero se marchitan los hermosos árboles (...) sus ramajes se quiebran, y con ello también parten de la luz del sol las almas de las ninfas":

Jardines como recinto ideal, parajes sustraído a la enfermedad y la historia. Uno de los más conocidos, en la literatura italiana, será el que, según el poeta Tasso, recrea la maga Armida en una isla remota para acoger a su amado Rinaldo, y sustraerle a los horrores de la guerra, las penalidades y el olvido del amor que aquella trae consigo. (En un reproducido capítulo de su Gerusalemme Liberata).

En su representación del lugar idílico el pintor Giovani Battista Tiepolo describe a las figuras del lugar: los amantes, el recinto cerrado, la arquitectura clásica, el pórtico y frontones truncados que cercan el jardín... Sobre una esquina una estatua del dios Pan, inmóvil y sarcástico, contempla la escena desde su pedestal de piedra. Está fuera del tiempo, pertenece a un escenario anterior, desde el que su mirada quieta conoce, distante, las cosas que pasaron, las que han de pasar, ajeno a ellas. Y anterior a la propia muerte del dios Pan, tal como la describe Plutarco en su De defectu oracolarum.

"Cuando llegues a Palodes anuncia que el gran Pan ha muerto".

Pero en otro lugar, en el siglo IV en su libelo Contra el emperador Juliano, el tratadista cristiano Gregorio Nacianceno ya había advertido que: "El roble no deja oír su voz, el caldero ya no transmite oráculos... E incluso Castalia ha callado y guarda silencio, y su ama ya no da profecías, sino risa".

martes, 21 de febrero de 2023

miércoles, 28 de diciembre de 2022

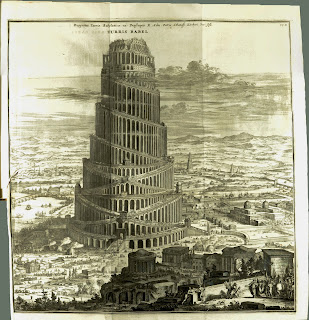

Turris Babel. III

Camino de Barcelona discurre un paisaje nuevo, que se aleja de Castilla. Son barrancas secas, lomas ásperas, algunos árboles en una vega gris, bajo pendientes de arena. A lo lejos, en un otero, una torre mudéjar se erige sobre las casas de un pueblo. El resto, canchales de piedra, unos frutales sin hojas en las terrazas del llano.

Es Aragón, un reino nuevo que se aparta de las nieblas y los encinares oscuros de los días que dejamos atrás, en la meseta. Al pasar el tren por los Monegros, el paisaje se extrema, los árboles desaparecen, la tierra reseca se hace omnipresente: ya no hay ningún pueblo, ninguna alquería a lo lejos.

Muchos años antes, en un viaje a Barcelona que se había hecho habitual, recuerdo que bajamos una tarde del coche, dadaístas ocasionales, y emprendimos una manifestación solitaria en medio de aquellos cerros, gritando consignas terminantes a las piedras. Cumplida nuestra acción inútil, regresamos a la furgoneta y paramos en no sé qué pueblo donde tenía lugar la actuación de un grupo que no se había presentado. Alguien propuso que los sustituyéramos. Afortunadamente, escapamos a tiempo. Los del pueblo, harto afables, quizá no eran partidarios del dadaísmo en la fiesta, intuyó otro con acierto. E. llevaba los Siete manifiestos Dadá consigo, creo recordar. Alguien llevaba también el "Apariencia desnuda" de Octavio Paz, que hablaba de Duchamp entre otros. (En París más tarde repetimos la actuación en una macro exposición Dadá, que nos pareció estaba demasiado en silencio). Ahora, al pasar por el yermo otra vez y evocar la manifestación absurda, me surge más bien la cita evangélica que hace referencia a "La voz que clama en el desierto" del profeta Isaías. De desiertos tratan estos viajes.

Al acercarnos a la ciudad, comienzan a surgir las antiguas fábricas con chimeneas de ladrillo. Están cerradas casi todas, parece. Bajo una ladera de carrascos empiezan los descampados, la tierra de nadie que crea la industria. Un aparcamiento que cubren los matojos; una explanada frente a una factoría cerrada, una valla derruida que no sabemos qué protege... Sobre un río sucio las naves vacías tienen algo de antigua dignidad, unas líneas rectas que remiten a qué metafísica turinesa, las plazas angustiosas de la Ferrara del pintor Giorgio de Chirico. Reproducen con una rara exactitud las calles que recogió el fotógrafo Humberto Rivas cuando llegara a Cataluña desde su Buenos Aires natal; las fachadas que Manolo Laguillo, que llegó a su vez desde Madrid, encuentra ahora en los suburbios de la urbe.

En la ciudad, más tarde, entre la multitud, un jubiloso reencuentro con algunos lugares, con unos pasajes que creíamos desaparecidos. Con R. y B. paseamos una mañana por el barrio del Borne, y el dédalo de calles oscuras y fachadas ennegrecidas por el puerto recrea un paisaje que antaño conocimos tan bien. Fuera de la corriente turística, que anega la ciudad, quedan plazas insólitas, olor a hojaldre en las calles, portales en sombra que nombran una vida secreta: urbana, algo canalla. B., que vive cerca, nos comenta del escenario de tejados y buhardillas pequeñas que se ve desde su casa, de una vida advertida de pronto por encima de las calles, en las azoteas. Estos barrios de Barcelona siempre me han sugerido unas terrazas a trasmano donde alguien se sienta, un balcón inadvertido, unas tardes que nadie conoce.

Cerca del puerto, R. nos lleva a la antigua cantina donde él acostumbraba a comer en tiempos. Quiere volver a ella, pero no sabe qué se va a encontrar. Para su sorpresa, no ha cambiado nada. El colmado está lleno: todo el barrio come en la calle. Las antiguas vitrinas siguen ocupando los muros, las mesas están muy juntas, las conversaciones se cruzan. Sirven un vino áspero y negro en frascas de vidrio todavía. Huele a aceite y el pescado es muy bueno aún.

Otra noche nos reunimos, después de un largo paseo por el Eixample, en otra taberna del siglo pasado, ya en el Poble Nou. El suelo es irregular, la entrada apenas tiene luz y está ocupada por las enormes botas de madera, el vino es de nuevo áspero y negro. Unas prensas de hierro, inútiles, vuelan sobre las mesas, las conversaciones se cruzan otra vez. Nada ha cambiado tampoco en el menú: conejo frito, pa amb tomaca y unos caracoles oscuros y como payeses, a despecho de que figuren en la ciudad.

Por la tarde yo había ido a sacar unas fotografías del Mercado de la Boquería con B. Para llegar a él habíamos tenido que cruzar por el río de gente sin descanso que bajaba del paseo de Gracia, cruzaba la plaza, inundaba el bulevar de la Rambla. Entre la multitud, las luces de los escaparates, volaban unas aspas luminosas que ascienden entre las cabezas y se venden en la puerta.

(fot. Joan Colom, 1965)

Nos refugiamos en una terraza en la plaza de Sant Agustí, casi a oscuras. A la vuelta, el ruido del mercado. Más allá, las calles en sombra que se adentran en el Raval. Las siluetas se pierden en la oscuridad y algo en ellas hace pensar que nunca van a salir de allí. Tienen algo siniestro todas. Así semejaba hace años, cuando nos perdíamos por las calles traseras al bulevar, en el Raval o el Barrio Chino. Lleno de personajes absortos y bares precarios, que parecía nunca habían salido de aquel riesgoso lugar; nunca fueran a hacerlo.

Había sido una mina para los fotógrafos, en la posguerra. Joan Colom, el más conocido, pero también otros como Catalá-Roca o, más moderno, Joaquín Collado, habían vagado por un país oscuro, tan cerca de sus casas, y recogido los días y las leyes de aquel enclave en sombra, de donde sus personajes nunca salían a la luz, parecía. En Madrid el pintor Luis Claramunt había aludido a veces a aquel barrio, en donde él voluntariamente había decidido exiliarse. Más tarde, en la capital, había reproducido el mismo conocimiento de todos los lugares oscuros, inadvertidos desde fuera, que encontraba con una rara facilidad para los márgenes.

Camino de la plaza de Santa María del Pi, adonde por no sé qué extraña ley siempre acabábamos tomando café en los alrededores, intento evocar los lugares que en un raro artículo de Pio Baroja - pero también en otras obras- había encontrado, sobre las luchas y el clima enrarecido de la Barcelona de los años 20, con los pistoleros del sindicato único y el somatén, frente a los pistoleros de los sindicatos anarquistas. Pero no sé encontrarlos. En una plaza cercana a las Atarazanas, contaban, se había producido el fallido atentado contra el gobernador Martínez Anido, que escapó por una calle lateral y que no recuerdo cuál era. (Un confidente había manipulado las bombas, que no llegaron a estallar, contaba el relato de esos días). Quiero imaginar una plaza sombría, bajo un edificio oficial, y una salida al mar en un pasaje. Al Noi del Sucre lo habían asesinado a la puerta de un bar, "La Trona", según leí en otra parte, que al parecer se encontraba en el Raval. Acudía allí todas las tardes, para juntarse con sus conmilitones. Del bar "La Tranquilidad" y el "Café Español" partían las comitivas del sindicato Único, contaban, en busca de sus víctimas del Libre o la policía. Luego al parecer regresaban a los mismos lugares. Pero estos últimos estaban en el Paralelo y no nos hemos acercado por allí. Del frenético paseo de la primera guerra europea no sé qué encontraríamos ahora. R. sí recuerda de la famosa bomba en el Liceo. O de la del music-hall Pompeya. En un bar antaño célebre en la Rambla de las Flores tuvo lugar otro atentado... El mapa de los años 20, la sangre y las delaciones, la ley de fugas y los disparos en la noche debe de estar sumergido en toda la ciudad, oculto ahora bajo la moderna riada de paseantes que ocupan todos los lugares.

Hacia el norte, nos cuenta B., aún no ha llegado el turismo. Yo recuerdo unas quintas en la ladera, pasado el Viaducto, adonde fuimos a parar un lluvioso diciembre. Estaban fuera de la ciudad, que se contemplaba abajo, a la distancia. De ellas habla Carlos Barral en sus memorias; también Gil de Biedma en algún lugar de su Diario del artista... Juan Marsé hablaría de ellas en sus "Últimas tardes con Teresa". Para bajar luego a una costa inmediata donde transcurrían los fines de semana de su burguesía catalana. ("Torres" era el nombre a veces, fascinante, de esas casas de campo en las afueras de la ciudad. Luis Goytisolo las describía también). Arrabales de la urbe, las colinas tenían sus propias leyes, según pudimos conocer en aquel invierno. Y eran leyes de lo apartado, lo no escrito, el silencio o unas tardes insólitas entre sus jardines.

B. y sus amigas se reúnen ahora a veces en algún lugar de San Gervasi, al norte de Sarriá. Allí no llega nadie aún, afirma, y sólo ellas, algún vecino, ocupan la terraza por las tardes.

miércoles, 16 de noviembre de 2022

Turris Babel. II

"Y le respondió diciendo: - Mi nombre es legión, pues somos muchos".

(Marcos, 5:9)

Un tiempo nuevo otra vez, con la tarde que acaba enseguida, la chimenea encendida y el agua que golpea en los canalones, fuera.

Rebuscando en la trastienda de algunos puestos de la Feria del Libro en el paseo de Recoletos encuentro algo. Un librero al que desconozco me enseña una primera edición de la "Casa de campo" de José Donoso que no había visto nunca. También la primera de los "Dos días de setiembre" de Caballero Bonald, ambas de Seix Barral, con la cubierta rancia del arquero de la Biblioteca Breve. También tiene un breve relato de Miguel Delibes, "Los raíles", editado en la Novela del Sábado hacia los años 50, y, después de discutir un rato, se lo compro todo.

Lo que el librero no sabe, ni falta que le hace, es que con las ediciones clásicas de Barral lo que estoy comprando, además del texto, es el recuerdo de un mundo editorial de papel áspero y cubierta opaca, que evoca ese tiempo de escritores en pensiones de la posguerra, publicaciones baratas y el realismo de la época, que teñía de gris todo lo que le rodeaba, tabernas de vino agrio incluidas.

Apenas hojeo luego el Caballero Bonald. Ya lo había leído en tiempos y lo dejo para mejor ocasión. Tampoco el Delibes, que se pierde al pronto en una estantería caótica. Sí abro la novela de José Donoso, a quien, después de una lectura adolescente de su Obsceno pájaro de la noche, y otra mucho menos fascinada de sus Tres novelitas burguesas, no había vuelto a hojear. La novela del chileno, en la prosa de un sur que desconocemos, recrea ese mundo cerrado, redundante y profuso y como al borde de la devastación, que podíamos esperar de un escenario tantas veces reiterado: la casa de campo, las familias antiguas, el calor de la selva, que aguarda afuera y está comenzando a inundar el antiguo recinto ordenado, aristocrático, cansado. Es un paraje ensimismado, que se repite en tantos momentos de la narrativa del boom de los latinoamericanos - había aparecido antes en los relatos sobre la montaña leonesa en Juan Benet. O en las masías de las afueras de Barcelona de Luis Goytisolo.

En el fondo reproduce un tema de la literatura desde la epopeya de Gilgamesh, que es el del jardín cerrado, escenario absorto en donde una suerte de destino ensimismado discurre dentro de los muros que lo aíslan del mundo afuera.

Yo recordaba ese paisaje obsesivo en "Bomarzo", otra novela excelente dentro del boom, del argentino Manuel Mújica Laínez. Y, sobre todo, "Aura", el también obsesivo relato breve del mejicano Carlos Fuentes, modelo del recinto enigmático- esta vez en una colonia sin nombre del Distrito Federal de México. (Que el profesor García nos indicó una vez que se trataba probablemente de la calle Donceles, en el Centro Histórico).

Siguen el aire frío, una lluvia intermitente que cae todos los días. En la vieja Salamanca resta apenas un resquicio de la antigua ciudad en la portada de la iglesia de San Benito, siempre sola, el bar Bolero al fondo de una calleja sin salida, el café Novelty en la plaza... Entre la procesión de turistas y tiendas de recuerdos que ocupan ya, a todas horas, las calles.

La librería C., frente a la fachada de la Universidad, es un remanso en medio del desfile y los puestos de comida rápida. Alguien me contó que habían comprado hacía poco la colección completa de clásicos de la editorial Gredos. Me acerqué algún día pero estaba siempre cerrada. B., la dueña, me viene a decir que abre cuando hace buen tiempo. Esta mañana luce un sol frío, de otoño, y por eso está allí, detrás de una mesa caótica y una estantería en la que guarda algunas ediciones realmente raras. Esas no las vende, me informa, fiel a una costumbre de librero de lance que agradezco en el fondo.

Toda la colección de Gredos, esas joyas de la edición de los Ovidio, Herodoto, Aulo Gelio y aún Rutilio Namaciano están ya vendidas, dice. En cambio ha conseguido el catálogo de la biblioteca medieval de Siruela, no menos raro. Le compro la edición de Victoria Cirlot del Mabinogion galés, el repertorio de antiguas leyendas contadas originalmente en antiguo gaélico, y en cuyas páginas asoma el paisaje bretón - no se sabe cuál sería anterior- los primeros motivos artúricos y un recuerdo como velado de una mitología celta y la epopeya de antiguos héroes y reyes britones de los que apenas tenemos noticia.

Tiene muchas otras cosas. Pero la mayoría de las novelas de la editorial Áncora y Delfín o del Premio Formentor de relato las tengo ya. Una rarísima edición del poeta José María Hinojosa, publicada en Málaga en los años anteriores a la guerra, está dedicada a no recuerdo quién y no la había visto jamás. Pero el precio es insólito también y B. además no tiene ganas de desprenderse de ella, deduzco. Sí le compro otro raro Azorín, el "Cavilar y contar" del año 42. De cuando Azorín, de regreso de un París del que sólo ha visto los puestos de libros de la orilla del Sena y los restos del Segundo Imperio, vuelve al Madrid de la posguerra, un tanto hastiado de todo, y se dedica a escribir sobre sus amigos inmediatos. Y sobre la tertulia gris del café Belgrado, allá en la calle Alcalá, lejos de la contienda mundial que prosigue en las costas de Francia, las estepas ucranianas, al otro lado de la frontera.

En otra librería de Salamanca, en un pasaje también olvidado por las romerías del turismo, a la que acudo con cierta frecuencia - el café en la plaza es excelente- me miran con cierta sorna cuando una mañana les pregunto por varios títulos que creía desaparecidos para siempre. Tienen el Erwin Panofsky sobre "Los primitivos flamencos", su ensayo sobre iconología medieval, y aún el volumen de Aguilar de "El renacimiento meridional" de André Chastel, que me apresuro a adquirir antes de que entre en la librería otro orate. No tienen el raro libro sobre "El grutesco" de éste último, pero me lo pueden conseguir en dos días, y en efecto a los dos días me llaman. No tienen, y no se puede conseguir si no es a precio desorbitante, me informan, ni el insólito estudio del erudito bizantino Pavel Florensky sobre la perspectiva de los iconos. Ni aún menos el Stanislas Klossowsky sobre "El juego áureo", ambos de editorial Siruela. Lo escucho casi con una sensación de alivio. La Biblioteca de Babel no se halla aún en la plaza de San Boal, y en el fondo es un consuelo saberlo. (Luego, después de haber leído el excelente ensayo sobre el grutesco del francés André Chastel, donde aventura la tesis de que el juego frívolo y anticuario de las figuras caprichosas de decoración tal vez oculte un sistema alegórico indescifrable, el tono académico y de historiador clásico del mismo en el volumen sobre el renacimiento me sorprende al principio. Y me agrada después. Retomo más tarde el Panofsky sobre la pintura flamenca y su memorable ensayo sobre la cosmovisión de la perspectiva, posterior a Brunelleschi. Aún tengo reciente una visita al museo Groeninge de Brujas, y sus Van Eyck, Hans Memling, Gerard David y otros).

De camino otro día a la tertulia capitalina, acudo esta vez con el raro catálogo de una galería de arte malagueña, después de pasar la mañana con B. en la feria de arte antiguo. En cuyos fondos, puestos ahora a la venta, figuraban una magnífica estela egipcia del reino de Meroe; un no menos obsesivo Kylis griego, con las figuras de Ayax y Telamón en lucha. O un ladrillo paleocristiano del siglo III, en el que ya aparece el crismón, la representación de la figura de Cristo - "El ungido"- en el cruce de las letras griegas X y P. Hay algo iniciático - de iniciación y de regreso a unos primeros tiempos- en ese emblema aún torpe en una época en la que el cristianismo busca sus propias figuras, sumergido todavía en una tradición absorbente de dioses, planetas y alegorías de la Antigüedad pagana.

En la tertulia, sin embargo, el erudito profesor García está desazonado con la publicación de un emblema muy distinto. Se trata de un sello, editado en colores y diseño industrial por no sabemos qué organismo oficial, que conmemora el centenario de la fundación del Partido Comunista. "Un ejemplo en la lucha por las libertades", había leído en alguna parte.

- Sería más consecuente si hubieran celebrado la expansión de las legiones del Maligno - comentó, aún ofuscado. Para añadir luego-. Claro, que para eso tenían que haber leído algo más...

viernes, 4 de noviembre de 2022

domingo, 23 de octubre de 2022

De algunas fotografías de la guerra

(Cartel U.G.T., Granada, s.f.)

En los relatos sobre la guerra civil -sobre la época en general- aparece a menudo la sensación del frío. Unos soldados de precario atavío, calzados con alpargatas, rodean la lumbre en muchas de las fotografías del frente. Los pasamontañas son parte - irregular- del uniforme. George Orwell, al comienzo de sus Recuerdos de la guerra civil española, (1) lo describe:

"Es curioso, pero lo que recuerdo más vivamente de la guerra es la semana de supuesta instrucción que recibimos antes de que se nos enviara al frente: el enorme cuartel de caballería de Barcelona, con sus cuadras llenas de corrientes de aire y sus patios adoquinados; el frío glacial de la bomba de agua donde nos lavábamos (...) las milicianas con pantalones de pana que partían leña y la lista que pasaban al amanecer".

Hacía frío en las casas, contaban; hacía frío en los enormes edificios que hacían de colegios o seminarios; en las sombrías tabernas, en donde alguna imagen de época muestra una estufa de hierro alrededor de la cual se calientan unos oscuros parroquianos... Hacía frío en el frente, desde luego. En Teruel: "El viento cortaba de forma angustiante, nada servía de protección frente a las rachas heladas. Nuestros ojos se llenaban de lágrimas continuamente...", escribía el corresponsal del New York Times, Herbert Matthews a su llegada a las trincheras en el gélido diciembre de 1937. Las mantas aparecen sobre los hombros de los milicianos en casi todas las fotografías, en ocasiones agrupadas en el suelo en un descanso a la llegada a un pueblo. Acompañan a los soldados en los frentes. O son la última mortaja, otras veces.

"La nieve era dura, helada; el frío, glacial; lentamente bajaba la teoría de soldados silenciosos con un interrogante en la mirada - recordaba el Rafael García Serrano del Diccionario para un macuto- (...) A otras camillas una manta las cubría totalmente: los muertos". (2)

(Sebastián Taberna. Puerto de Navafría, 1937)

Un escenario antiguo, como de provincia inmóvil, rodea a su vez los relatos de la guerra. Un escenario al que no se alude, porque es el paisaje cotidiano de los días. Y del que sólo ahora, desde la distancia, podemos apreciar su magnitud: cualquier imagen de aquellos años nombra, dentro de ella, un paisaje diferente, una abismal diferencia.

Este abismo de lo diferente, esta noción de un mundo perdido, se mantendría después de la guerra por ejemplo en las imágenes de los viajes por la meseta, o por el sur andaluz, de un Nicolás Muller - o de Pérez Siquier, o Catalá Roca... El primero, un fotógrafo húngaro que había comenzado su carrera retratando a los personajes de la puszta, la interminable llanura húngara, había regresado a España en la posguerra, después de un accidentado periplo - un tanto común en la biografía de un judío de Centroeuropa- que comprendía el exilio frente a la amenaza nazi, la vida social en París, la huida posterior a Lisboa y una jubilosa estancia en el Tánger de posguerra, que aún pertenecía al Protectorado Español.

A su marcha de Tánger iniciaría una no menos provechosa estancia en la Península, donde mezcla la fotografía del estudio madrileño con constantes viajes por un país aún anclado en una interminable tradición rural- y ciertamente antigua. ("Imagine usted un pueblo que lleva durmiendo doscientos años, y que de pronto es removido violentamente de la forma más terrible de la guerra: la guerra civil" - había escrito el novelista Torrente Ballester desde Salamanca al poeta uruguayo Rodríguez Pinto al principio de la contienda). (3) El soviético Ylia Ehrenburg, que había recorrido el país en los años anteriores a la guerra, y después regresaría como corresponsal de Izvestia a ella, había descrito esta sensación de soledad y ausencia en su libro de 1932 sobre "España, república de trabajadores":

"Peñascos, un páramo rojizo, míseras aldehuelas separadas unas de otras por crestas severas, caminos angostos que acaban en senderos... Ni bosques, ni agua (...) Una enorme meseta despoblada, barrida por los vientos. Soledad de una página en blanco...". (4)

De cualquiera de las fotografías de Muller de estos años posteriores se podría extraer la certeza de que era un mundo cotidiano, rural a veces, muy antiguo, muy gris en la mayoría de las ocasiones, el que se desvelaba en las copias y estaba, ahora lo sabemos, destinado a desaparecer. Sobre ellas se repetía la presencia de un empedrado azaroso en el suelo de casi todas las imágenes; o unos poyos de piedra color ceniza donde se sientan las mujeres a la puerta de las casas. O la oscuridad que surge de unos umbrales de madera en las cuestas, donde los vecinos miran a la cámara, sin que nunca tengamos acceso a un interior que adivinamos sombrío y con olor a humo. El tiempo era, de nuevo, lento en las calles, semejaba haberse detenido de nuevo.

(Nicolás Muller. Setenil de las Bodegas, 1959).Las imágenes tenían una intención de propaganda en muchas ocasiones. Una prensa internacional - Vu, Life, Regards, Ce Soir...- reproduce los negativos que, desde el lado republicano, los fotógrafos más conocidos, como Robert Capa o Gerda Taro envían para su publicación. También las envían Chim - el seudónimo de David Seymour- o Walter Reuter. Las imágenes, en su reproducción, cumplen la función que desde un primer momento acompaña a la nueva técnica: la de la evidencia. La prensa republicana - y los medios internacionales afines- publican constantes imágenes de los bombardeos de Madrid, más tarde los de Barcelona, muchas de ellas sin firma. Una población angustiada miraba hacia el cielo en ellas. La Delegación de Propaganda de Burgos a su vez edita los volúmenes, mucho menos difundidos, de "La barbarie roja, documento gráfico de la guerra", en Valladolid el año 1937. "Las imágenes- afirmaban - eran las pruebas más irrefutables de la barbarie roja". (5)

Si los primeros corresponsales editan sus negativos en medios como Life o el New York Times, Kati Horna, la fotógrafa húngara instalada en Barcelona en plena contienda, envía sus imágenes a unos medios menos difundidos: son la revista Tierra y Libertad de la F.A.I. o el periódico, también anarquista, Umbral. Otras veces guarda las copias para sí misma. Son imágenes de la retaguardia, de una vida cotidiana sorprendida por la guerra. Aunque se aproximan nunca llegan al frente. En Barcelona, fotografía los lavaderos públicos donde unas mujeres conversan alrededor de un estanque, con una fuente en el medio. Unos milicianos montan guardia frente a los restos de un templo saqueado. Unos niños corren, frente al hotel Colón, convertido en sede del PSUC. En las carreteras de Teruel, donde se desplazan los campesinos frente al avance de las tropas nacionalistas, el campo es de nuevo un terreno yermo, muy antiguo, por donde huyen unas mujeres enlutadas, en medio del páramo aragonés.

Muchas de estas fotografías, que nunca fueron publicadas, se encontrarían muchos años después en Amsterdam- las llamadas "Cajas de Amsterdam"- adonde habían llegado en 1947 después de un azaroso periplo. Alguno de los negativos eran de la también anarquista Margaret Michaelis, que había colaborado igualmente en la Propaganda Exterior de la F.A.I. Las cajas pertenecían a los archivos de la C.N.T. y pasaron luego al Instituto de Historia Social de la ciudad holandesa, donde por fin fueron exhibidas. Alguien había hablado en algún momento de un hipotético álbum de Horna que se titularía "España": "Un libro de imágenes sobre cuentos y calumnias fascistas", que nunca se publicó como tal.

La prensa nacionalista es más rara: serán periódicos como el lisboeta O Século, el italiano Il Legionario o el raro The Catholic Herald - financiado, entre otros, por la novelesca condesa de Kinoull. Ésta envía las fotografías a la prensa europea desde el mismo frente de Toledo en el cual se encuentra viajando, acreditada por el Conde de Aguilera como periodista internacional.

Había acudido a España, acompañada del sacerdote belga Vincent de Moor, en los primeros días de la sublevación. Un extraordinario periplo la había llevado, los años anteriores, desde su conversión al catolicismo, influida por el incansable de Moor, a un viaje interminable por África en camión con el mismo, al café Le Select de París - donde coincide con Zuloaga o el vizconde de Poncins, a los que encontrará de nuevo en España- a subvencionar un convento de beneficencia inmediato, y a entrar en España en julio de 1936 como corresponsal acreditada del citado The Catholic Herald. Con su coche particular recorrerá los frentes del Norte, envía imágenes de Eibar, Durango o Urkiola, y asiste luego a la entrada de los nacionales en el Toledo sitiado, tras el asedio del Alcázar. Firmará sus fotografías bajo el seudónimo de "Claudek" - por lo que, muchos años después, éstas aparecerán reproducidas sin citar su procedencia. Su intención era recoger los retratos de la barbarie, como ella misma afirma ante la Asamblea francesa. En 1938 publicará en Bélgica el libro, conjuntamente con de Moor, "L´horreur rouge en terre d´Espagne". (6)

(Claudek. Montaje. Toledo 1936)

Revistas como la filocomunista Regards en cambio reproducen en casi todos los números de aquellos días imágenes de la guerra desde el bando republicano. Obedecen al discurso oficial del gobierno del Frente Popular, según el cual una población bombardeada y sin ayudas se enfrenta a la amenaza de las tropas y los generales que vienen de fuera - de Italia y Alemania fundamentalmente, reiteran. La maquetación de la época, las fotografías encuadradas, un constante tono sepia en las páginas, apoyan esta sensación de lo precario, un mundo arcaico que se relaciona con la contienda, y el paisaje, españoles.

Las fotografías reproducen los sucesos, en ocasiones. (Las más difundidas serían las del temprano asalto en julio al Cuartel de la Montaña, sobre cuyo patio sembrado de cadáveres se retratan los milicianos triunfantes). Los milicianos en estos días no tienen reparo en editar imágenes de los "paseos", en las cuales se retratan, sonrientes, sobre algún cadáver reciente. Las fotografías de las momias sacadas a la calle y los asaltantes tocados con bonete frente a un templo asaltado deciden a los conservadores, ingleses y norteamericanos sobre todo, a no apoyar de ninguna manera al supuesto régimen democrático. Los nacionalistas replicarían a las imágenes de Madrid con las también difundidas de la entrada en el derruido Alcázar de Toledo del general Franco, recibido por los defensores entre las ruinas.

En su extremo el afán de recoger el acontecimiento puede llevar a la famosa fotografía de Robert Capa, que reproduce la muerte de un miliciano en los tesos de Cerro Muriano y que seguramente se trate de un montaje. En este caso - en algún otro, como las reproducidas imágenes de Agustí Centellés en las barricadas de Barcelona- el interés por reproducir el suceso invierte los términos de la fotografía, la cual debía dar testimonio de un acontecimiento anterior, y crea el suceso, que nunca había tenido lugar, en la misma fotografía. La imagen del "Miliciano abatido", no obstante, se convertiría en la portada de Life en julio de 1937. (7)

Los reportajes de Capa, de Gerda Taro, de Walter Reuter, aspiran a recoger los acontecimientos de la guerra. Intentan ser noticias. Y con ellos, aparecen los retratos de los personajes más conocidos de ella. Como el incansable Ernest Hemingway, que sale retratado en tantas ocasiones, el fotogénico Buenaventura Durruti, Rafael Alberti o El Campesino, que surgen en todos los frentes. Pero frente a los acontecimientos, otras colecciones de imágenes en cambio nombran un escenario de la cotidianeidad, sin ningún suceso.

Son las instantáneas que toma el desconocido Guglielmo Sandri en la comarca de las Merindades de Burgos. (Formarán el libro, muchos años más tarde, editado en Burgos de "Guglielmo Sandri en Las Merindades"). (8) Del teniente Sandri, voluntario italiano, se desconoce casi todo. En la campaña de España guardó cerca de 4000 negativos, que raramente incluían escenas de la guerra, sino paisajes de los lugares - Castilla, Santander, Málaga,... - que iba recorriendo. Nunca las editaría. Hasta que en 1992, "Una joven de Vitipeno, Samantha Schneider, las encontró en una caja, junto a un cubo de basura, sin ninguna referencia de su autor. La mujer de Sandri acababa de morir y su casa debió de ser desmantelada por el propietario". Las imágenes de los caminos de España, las calles vacías y las tropas caminando por un paisaje estéril eran el punto final de la actividad fotográfica de aquél, nacido en Bolzano, que se había iniciado como combatiente austro-húngaro en el Alto Adige. Para pasar a ser oficial italiano al final de la contienda, combatir de nuevo en las montañas de Etiopía y terminar, antes del regreso al Tirol, en la campaña del Corpo di Truppe Volontarie en las batallas de Sigüenza y Guadalajara. En sus copias de los pueblos de Burgos es un escenario inmóvil, como detenido décadas atrás, el que se filtra más allá de la imagen. En el pueblo de Lastras de las Eras, en primer plano, retrata a los soldados italianos, que descansan después de no sabemos qué jornadas. Al fondo, la vida en suspenso de unas mujeres enlutadas, unos niños que, como en todos los días de la infancia, no tienen ningún programa, vagan en una mañana sin citas, sin término, inmensamente dilatadas. En la imagen, el empedrado en el suelo de nuevo.

(Antoni Campaña. Poble Sec. s.f.)Otras cajas, otros negativos ocultos o desconocidos surgen al cabo de los años. De estas cajas la más famosa sería la célebre "Maleta mejicana", con imágenes de Davis Seymour, Robert Capa o su compañera Gerda Taro, que se descubren en México en 1995. La historia de estas fotografías había sido ciertamente azarosa.

El húngaro Capa, que tras la muerte de Gerda Taro en el frente de Brunete aparece en el París de la ocupación inminente, se los entrega a su ayudante Emerico Weisz, quien a su vez ante la llegada de los nazis los pone en manos de un conocido suyo chileno.

"En 1939, cuando los alemanes se acercaban a París, metí todos los negativos de Bob en una mochila y me la llevé en bicicleta a Burdeos, para intentar embarcarla a México. Por la calle me encontré con un chileno y le pedí que llevara mis paquetes de película a su consulado, para que no les pasara nada. Accedió".

Las cajas reaparecen en 1995 entre las pertenencias del general mejicano Francisco Javier Aguilar González, que había fallecido veinte años antes. Los rollos incluían imágenes de la guerra en España de los tres fotógrafos, Taro, Chim y el propio Capa, sin que en muchos casos pudiera determinarse exactamente su autor. Algunas había aparecido con anterioridad en la prensa. Otras eran rigurosamente inéditas. Ninguno de sus autores pudo tener noticia de la publicación de las mismas, al cabo de tantos años. (9)

(Robert Capa. Invierno 1937)Otras imágenes por el contrario se escapan del periodismo, la labor propagandista de los medios. Son las fotografías de un mundo cotidiano en los frentes en la obra de unos casi desconocidos fotógrafos navarros, que acompañan a las tropas tradicionalistas desde las primeras campañas en el norte. Son, en medio de la guerra, imágenes de la cotidianeidad, de un mundo que venía de atrás y al que las cámaras recogen.

En la edición del libro "La Cámara en el macuto" Pablo Larraz y Víctor Sierra reúnen la obra de los fotógrafos y combatientes, de los que el más conocido sería el pamplonés Sebastián Taberna. (Nicolás Ardanaz, Martín Gastañazatorre, González de Heredia, Julio Guelbenzu, Rayuán o Lola Baleztena serían los otros nombres del grupo). (10)

(Archivo Pablo Larraz)

Las imágenes esta vez recogían un escenario de la permanencia, en medio de la guerra. Pues la celebración precaria de la misa en un parapeto, la fajina en la nieve de las tropas, el Cristóforo o portador de la imagen que acompaña a las tropas - que desfilaba normalmente desarmado, según contaban algunos- eran fotografías de un mundo anterior, que permanecía en las columnas de los requetés y en las imágenes de los frentes. Lejos del instante decisivo, de la búsqueda del acontecimiento o de la noticia memorable que los otros publicaban en la prensa internacional.

Ésta, la guerra civil, había sido profusamente ilustrada. "La primera guerra atestiguada en sentido moderno: por un cuerpo de fotógrafos profesionales en la línea de las acciones militares", afirmaba la Susan Sontag de "Ante el dolor de los demás", en 2003. (11)

__________________________________________________________________________

Notas.

(1) George Orwell Recuerdos de la guerra civil española en omegaalfa.es

(2) Rafael García Serrano Diccionario para un macuto ed. Planeta, 1980.

(3) cit. en Andrés Trapiello Las armas y las letras eds. Destino, Barcelona. 2019.

(4) Ylia Ehrenburg España, república de trabajadores ed. Crítica 1976.

(5) cit. en Sara Wiederkehr González "Arte en tiempos de guerra" Univ. de Zaragoza, 2012.

(6) vid. "La increíble historia detrás del seudónimo Claudek (fotos de Toledo en 1936) en toledoolvidado.blogspot.com

(7) rev. Life, 12 de julio de 1937.

(8) Miguel A. Moreno (coord.) Guglielmo Sandri en las Merindades Diputación Pral. de Burgos, 2015.

(9) R. Capa et alt. La maleta mexicana 2 vols. Ed. La Fábrica, 2011.

(10) Pablo Larraz/ Víctor Sierra La cámara en el macuto Esfera de los Libros 2018.

(11) Susan Sontag Ante el dolor de los demás eds. Debolsillo 2010.

Más allá del Paso Yang

En Wei. Lluvia ligera moja el polvo ligero. En el mesón dos sauces verdes aún más verdes. - Oye, amigo, bebamos otra copa. Pasado el Paso Ya...

Others

-

Uno siempre había pensado que la traducción del poema de Kavafis hecha por José María Álvarez en la edición de "Poesías complet...

-

En Wei. Lluvia ligera moja el polvo ligero. En el mesón dos sauces verdes aún más verdes. - Oye, amigo, bebamos otra copa. Pasado el Paso Ya...

-

Noticias del Frente Aquel otoño del 37 debió de ser excepcionalmente frío. Tras la caída de Bilbao en agosto de ese año, una niebla pe...

-

" 30 de septiembre. Se ha iniciado una perceptible salida de gente de la capital. Se nota...

-

Ed: The History of Don Quixote. New York, 1898 h. Dibujo: Gustave Doré Grabado: Joseph Héliodore Pisan Tít: “ A vaste lake of boiling pitc...

-

No conservamos ninguno de los mapas originales de la Geografía de Ptolomeo. La edición de los libros del erudito alejandrino debió de ...

-

El primer Théatre Robert Houdin se abrió en una galería del Palais Royal. Una crónica de la época recuerda que: "Este edificio, an...

-

Cuando leemos las crónicas medievales una misteriosa región se extiende al este de las colinas sirias. De ella, según el relato del obispo d...

_-_WGA25444.jpg)

.jpg)